Malte : terrain fertile d’une politique migratoire dangereuse et répressive

Équipe plaidoyer de France terre d'asile - Publié le 16 octobre 2025

©EUNAVFOR MED

En 2020, la pandémie de Covid-19 a vu Malte durcir fortement les possibilités d’entrée des personnes exilées sur son territoire. 5 ans après, malgré la fin de la crise sanitaire, ces politiques perdurent et les violations des droits humains se multiplient. Les ONG cherchent à se faire entendre pour dénoncer les abus commis, dans un contexte européen de plus en plus hostile à l’accueil et à l’intégration des personnes exilées.

En juin 2025, plusieurs ONG maltaises ont lancé la « Malta Migration Archive », site internet destiné à révéler les violations des droits et les atteintes à la sécurité des personnes exilées arrivant par la route de Méditerranée centrale. Depuis plusieurs années, les dénonciations des ONG s’additionnent face aux abus : détentions automatiques et arbitraires (y compris de mineurs), manque d’accès à l’aide juridique et administrative, refoulements, non-assistance aux personnes en détresse en mer, conditions de vie indignes dans les centres d’hébergement… Un rapport du Conseil européen sur les réfugiés et les exilés dresse un sombre état des lieux du traitement des personnes exilées à Malte.

En parallèle, des associations dénoncent le racisme et les discriminations qui gagnent du terrain dans la société maltaise. En 2019, le meurtre de Lassana Cissé, décrit comme le premier meurtre à caractère racial d’une personne exilée sur l’île, avait marqué les esprits. Deux soldats maltais avaient ouvert le feu sur une route, tuant Lassana et blessant deux autres personnes. Ils avaient ensuite admis avoir tiré sur les victimes « parce qu’[elles étaient] noir[e]s ». En 2024, l’arrestation soudaine et le placement en détention de dizaines de résidents éthiopiens, vivant et travaillant légalement à Malte depuis près de 20 ans, avait également choqué les communautés exilées sur l’île.

« Négligence institutionnelle » et détentions arbitraires

En 2020, dans leur rapport sur la détention des personnes exilées à Malte, le Gisti et Migreurop documentaient les politiques migratoires d’enfermements abusifs lors des arrivées sur l’île. Zoé Dutot, alors en mission sur place, témoignait : « Le principe de rétention arbitraire prévaut à Malte pour les personnes débarquées ». À l’époque de la pandémie, la raison avancée était celle de la santé publique : les personnes arrivant sur l’île étaient automatiquement détenues jusqu’à leur test Covid, provoquant des périodes de détention supérieures à la durée maximale de 70 jours. Alors que la pandémie ne présente plus de menace sérieuse pour l’île, le gouvernement invoque aujourd’hui les mêmes raisons pour justifier les enfermements systématiques. Le Comité des droits de l’homme de l’ONU dénonçait, en juillet 2024, les privations de liberté des personnes exilées pendant des « périodes prolongées », dans des « unités surpeuplées » avec « des régimes qui frisent la négligence institutionnelle et qui peuvent constituer un traitement inhumain et dégradant ».

En mars 2020, l’accès des ONG et du Haut-commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés (HCR) aux centres de détention a été suspendu, à l’origine pour 7 jours, puis étendu par le ministère de l’intérieur. Depuis cette période, les ONG, psychologues et conseillers juridiques ont un accès limité aux centres de détention. Seule l’assistance juridique individuelle est autorisée, bien que soumise à un règlement strict.

© Myriam Thyes, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Les détentions arbitraires sont parfois appliquées en mer, avant le débarquement sur l’île. En avril 2025, neuf demandeurs d’asile avaient ainsi porté plainte contre l’État pour entrave de leurs droits à la liberté et à demander l’asile, ainsi que des traitements inhumains lors de leur détention en mer. Le tribunal a reconnu la violation de leurs droits et a condamné l’État maltais à leur verser 20 000€ de dommages et intérêts. Ils faisaient partie d’un groupe de plus de 400 personnes qui, en 2020, avait été détenues sur 4 bateaux de tourisme pendant plusieurs semaines, avec un accès très limité à l’hygiène et aux soins, et sans aucune assistance juridique.

Interceptions par les autorités libyennes

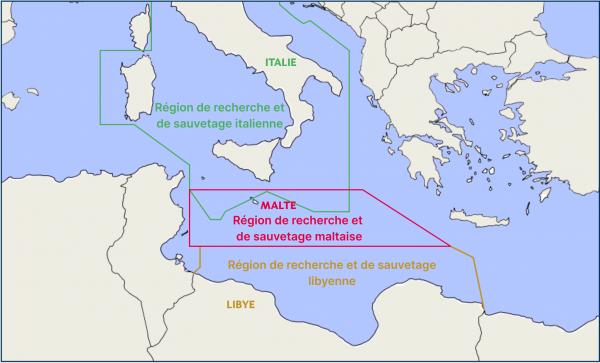

Le droit international maritime impose plusieurs principes et devoirs pour les États côtiers : chacun possède une région de recherche et de sauvetage définie, attribuée par l’Organisation maritime internationale, dans laquelle il se doit de venir en aide aux personnes nécessitant une « assistance immédiate ». Depuis plusieurs années, Malte fait preuve à travers sa politique migratoire de réticence concernant sa participation aux activités de sauvetage en mer dans sa zone – ce qui constitue une violation du droit international. Le Consortium international des journalistes d’investigation s’est procuré des documents fuités de la mission européenne IRINI, ayant pour but – entre autres – le démantèlement des réseaux de trafic de personnes migrantes et de traite des êtres humains liés à la Libye. Selon ces sources, Malte aurait secouru 92 personnes entre janvier et octobre 2024, contre 12 399 pour l’Italie, 8 179 pour la Libye et 8 271 pour les ONG.

En mai 2020, les autorités maltaises et libyennes signaient un mémorandum d’entente visant à mettre en place deux « centres de coordination » à La Valette et à Tripoli. L’objectif affiché était de lutter contre la migration irrégulière en Libye et en Méditerranée, et de soutenir la Libye dans ses opérations de sauvetage et ses « interceptions », permettant de lutter contre « le trafic d’êtres humains ». En juillet 2024, les autorités des deux pays ont signé le prolongement de cet accord.

Cette coopération a ouvert la voie à un nombre croissant d’interceptions de bateaux par les garde-côtes libyens dans la région de recherche et de sauvetage de Malte. En 2023, une enquête de la plateforme Lighthouse Report sur la coopération entre Malte et la Libye dévoilait un témoignage glaçant : celui de Bassel. Arrêté en mer et détenu par les autorités libyennes alors qu’il souhaitait rejoindre Malte depuis le Liban, il décrit les conditions de vie et les violences subies par les personnes incarcérées en Libye. Tortures physiques et psychiques, simulations d’exécution, personnes enfermées et couvertes d’excréments et de sang, nourries un jour sur deux, parfois forcées de travailler pour racheter leur liberté. Bassel s’était confié au journal Le Monde en ces termes : « Je me demandais juste si j’allais être battu à mort ou pendu ».

Les violations des droits humains perpétrées par les autorités libyennes dans ces centres de détention sont régulièrement documentées par les ONG et agences onusiennes. Dans un rapport de 2022, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU a notamment alerté sur « le recours systématique à la détention arbitraire prolongée ainsi que des actes de meurtre, de torture, de viol et d’autres actes inhumains contre la population majoritairement civile de ces prisons, y compris les groupes vulnérables ».

Les violations des droits humains perpétrées par les autorités libyennes dans ces centres de détention sont régulièrement documentées par les ONG et agences onusiennes. Dans un rapport de 2022, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU a notamment alerté sur « le recours systématique à la détention arbitraire prolongée ainsi que des actes de meurtre, de torture, de viol et d’autres actes inhumains contre la population majoritairement civile de ces prisons, y compris les groupes vulnérables ».

L’enquête a également révélé que les autorités maltaises et l’agence Frontex coopéraient avec les autorités et milices libyennes, et notamment avec la milice Tariq Ben Zeyad, dans le cadre d’interceptions et de refoulements dans la région de recherche et de sauvetage de Malte. En fournissant les coordonnées géographiques des bateaux en détresse, les autorités maltaises se déchargent de leur responsabilité concernant le sauvetage en mer, aux risques et périls des passagers des navires.

L’externalisation, logique européenne

Cette coopération répond à la logique d’externalisation de la gestion des frontières par l’UE et ses États membres, à l’image de l’accord entre l’Italie et l’Albanie, ou encore de celui entre l’Union européenne (UE) et l’Égypte. L’accord entre Malte et la Libye permet de déléguer à ce pays tiers la gestion des frontières, avant que les personnes exilées ne puissent atteindre les portes de l’UE.

Cette stratégie de déresponsabilisation des États membres peut avoir de graves conséquences sur les personnes concernées. En dépit des règles instituées par la Convention de Genève, l’externalisation peut entraver l’accès aux procédures d’asile pour les personnes en besoin de protection. Elle ouvre aussi la voie à une instrumentalisation des personnes exilées par les pays tiers, qui peuvent exercer une pression politique sur l’Union européenne et mettre en danger la vie des personnes qui cherchent à rejoindre l’Europe.

Alors que l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, chargée de renforcer la coopération entre les États membres et de les soutenir dans la mise en œuvre de la politique européenne d’asile, siège à La Valette, les actions de Malte s’inscrivent dans la lignée des pays de l’UE, qui mènent des politiques migratoires de plus en plus répressives et attentatoires aux droits des personnes exilées. Ces dernières auraient contribué à faire chuter le nombre d’arrivées sur l’île (de 3 406 arrivées en 2019 à 238 en 2024, et 108 en 2025 au 30 juin), puisque les interceptions ont lieu en amont, notamment par les garde-côtes libyens ; mais ne permettent pas de traiter les causes profondes des migrations, et ne suffisent pas à dissuader les personnes exilées de prendre la mer. Elles les poussent en revanche à emprunter d’autres routes migratoires, plus longues et plus dangereuses encore.

Sur un autre sujet :